La alegría que pasa

Nadie defiende la alegría de vivir, pero todos añoramos aquella Barcelona

Estábamos de after en mi salón, con las ventanas abiertas, cuando la vecina de enfrente corrió las puertas de su lavadero. El flequillo blanco se erizaba sobre su cara dormida: “Bon dia!”, grité, contenta de ver a Montserrat. Ella me miró y arrugó la cara con desprecio. En un giro torpe, apresurado, volvió a la oscuridad de su pasillo. No entendí. Eran las diez de la mañana y sólo éramos tres en el salón, charlando alrededor de un ordenador que emitía suaves notas de bossa nova. Con la señora Montserrat nos saludamos por la calle. Siempre le pregunto para cuándo su operación de cadera y ella siempre me cuenta sobre la lista de espera. Por eso no comprendí su rechazo. “Quizá se levanta de mal humor”, me consoló mi novio. Pero no, no era eso. Eran muchas cosas juntas, sucediendo desde hace mucho tiempo.

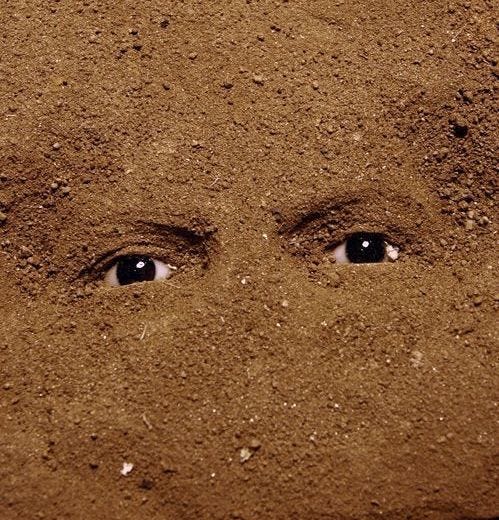

Hace unos meses, iba caminando por mi barrio cuando me sorprendió un cartel gigante en la fachada de un colegio: “El sonido de los niños y niñas jugando, hablando, riendo y corriendo por el patio de las escuelas no es ruido. Es vivir, educación, es salud y alegría”. Al parecer, las quejas de los vecinos habían forzado a la dirección del centro a trasladar las clases de gimnasia y el recreo a la avenida peatonal de enfrente. Desconozco cómo está la situación ahora. Sé que el cartel, con varios niños en blanco y negro con las bocas selladas, sigue colgando del edificio.

También me sucede lo siguiente: si estoy viajando en metro o tren por Barcelona o su periferia, y una risa rompe el silencio concentrado del vagón, mi primera reacción es de miedo. Móvil abajo. Mi cuerpo contrayéndose por un momento. Creo que un largo camino me ha traído hasta aquí, me hecho asociar la carcajada espontánea con algo peligroso.

Han vuelto las noches tórridas a la ciudad, y con ellas, las decenas de ventanas abiertas en los patios de vecinos. Mientras cenamos, oímos los diálogos de la películas clásicas del matrimonio de fumadores, los gritos de la madre que fríe algo mientras los niños juegan peligrosamente —imagino— entre sus piernas. A lo lejos, un coro de chicas canta feliz cumpleaños a su amiga. Entonces llega el soplido que lo hiela todo: “Shhhhht!”. Y otro: “Shhhhht!!!”. La vida no se apaga, pero se vuelve consciente, se contiene. “Shhhhht! Callaros, ¡ya está bien!”. Son las diez cincuenta de la noche y la que sopla es una vecina que intenta dormir con las ventanas abiertas. La misma vecina se desgañitará, verano tras verano, alarmando a todos, si el sábado organizas una cena en tu piso, y se oyen brindis y risas.

Hace mucho que Barcelona es una ciudad fantasma de lunes a jueves. Habrá quien diga que es respetuosa, civilizada. Quienes vivimos aquí sabemos que esto no es así: más bien nos hallamos en la última fase de un proceso de domesticación iniciado hace casi veinte años por las instituciones y los empresarios. Un proceso de despopularización y entristecimiento.

No descubro nada si digo que las veladas en pisos —anteriormente conocidas como guateques— son esenciales para el tejido humano y la cultura de una localidad. Ahí estaban las míticas fiestas en el piso de Terenci Moix, por poner sólo un ejemplo. Las reuniones sociales no sólo mejoran la salud mental y el ánimo de sus invitados, sino que son vitales para la aparición de ideas interesantes, saberes, amores y alianzas políticas. Hoy no sólo pagamos más dinero por habitar la mitad del espacio que habitaban nuestros predecesores, sino que somos menos libres en él. Vivimos sometidos a la vigilancia —y autovigilancia— de cualquier acontecimiento humano oíble en horario aceptable, otrora conocido como vida. En la medida en que cada vez es más doloroso vivir en una ciudad colonizada por fuerzas extranjeras pudientes y sus aliados locales, el mal humor se extiende, se pudre. No haces más que trabajar, has perdido poder adquisitivo, y cuando surge una oportunidad de ocio o encuentro, descubres que la calle está reservada desde hace días: cenas a la hora de merendar, precios disparados, nadie te habla tu lengua. Hay terrazas —no miento— en las que incluso te cronometran. Así, parece lógico que Montserrat piense: si yo no disfruto nunca, si ya no soy feliz en mi ciudad, me molesta que otros lo sean.

Yo creo que todo esto empezó con las leyes de civismo de Joan Clos, el alcalde que te multaba por beber una lata en la calle —aún habitábamos las plazas— y que hoy preside la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias. Su logro fue hacernos creer que todo evento espontáneo público o privado —es decir, no monetizable ni controlado por las instituciones— es un foco de problemas, caos e incivismo. Nos infantilizó, nos hizo creer que somos potencialmente dañinos: cuidado con nosotros mismos. Qué susto la risa. Ssshhhhht!. Cuando tal vez este “incivismo” del que tanto nos hablaron hace casi veinte años sea la esencia de lo cívico, del uso del espacio público, la autorregulación vecinal, del poder popular contra quienes nos han terminado asfixiando.

Para la clase corpo-política y su comparsa de hipnotizados, de la que intento arrancarme a toda costa, la convivencia sólo puede significar un silencio sepulcral, la invisibilidad de quienes carecen de capacidad de consumo. En realidad, va de otra cosa. La convivencia es interacción, un equilibrio bailón y paciente que se logra practicando, el “hoy por ti, mañana por mí”, la conversación tensa de rellano y el destierro del burofax, el ensayo-error de la vida comunitaria. Admito que queda lejos. Navegamos tiempos extraños: nadie defiende la alegría de vivir, pero todos añoran aquella Barcelona. Presos de la nostalgia, automutilados.

El día del concierto de Guns n’ Roses en Montjuic, a las 10.05, un vecino gritó “ya estuvo bien!”. Yo lo vi desde mi balcón. Gritaba al cielo, porque no sabía quien debía darle stop a la música.

Pasó tres veces más a pesar de que se notaba que era música en vivo. Yo les gritaba de vuelta “¡es un concierto!”, “es guns n’ roses”. La última en quejarse dijo “¡ostia, es cierto!” Y se quedó en su balcón a escuchar November Rain 🙃